Implantação do projeto: Brasil

Desenvolvimento do projeto: Brasil

Estudantes: Christian Almeida Campos do Nascimento, Clara Albertini de Queiroz e Felipe de Souza Noto

“A lei do rio não cessa nunca de impor-se sobre a vida dos homens. É o império da água. […] O rio diz para o homem o que ele deve fazer. E o homem segue a ordem do rio. Se não, sucumbe.”

Thiago de Mello

As cidades da Pan-Amazônia possuem uma relação visceral com as águas. Muitas têm seu cotidiano marcado pelo regime de cheias dos rios — casos emblemáticos como Anamã (AM) e Afuá (PA), apelidadas de “Veneza da Amazônia” e “Veneza Marajoara”.

Suas metrópoles, porém, à semelhança dos grandes centros brasileiros, no processo de modernização negaram essa relação primeira: igarapés foram sufocados e soterrados em nome do “desenvolvimento”.

Este ensaio propõe revisitar essa ruptura entre cidade e água, imaginando, em chave radical e utópica, o confronto da urbanidade com sua condição natural levada ao extremo: como as cidades amazônicas se adaptariam ao avanço das águas? Quais as consequências dessa transformação? Que estratégias de mitigação seriam possíveis diante de uma nova ordem imposta pela natureza?

O estudo de caso surge quase naturalmente: Manaus, metrópole de contrastes, que cresceu de costas para a floresta e para os rios. Os igarapés dos Remédios, das Naus e do Espírito Santo, na região central, foram soterrados pela modernização, mas retornam nos períodos de cheias severas, retomando leitos que lhes foram negados.

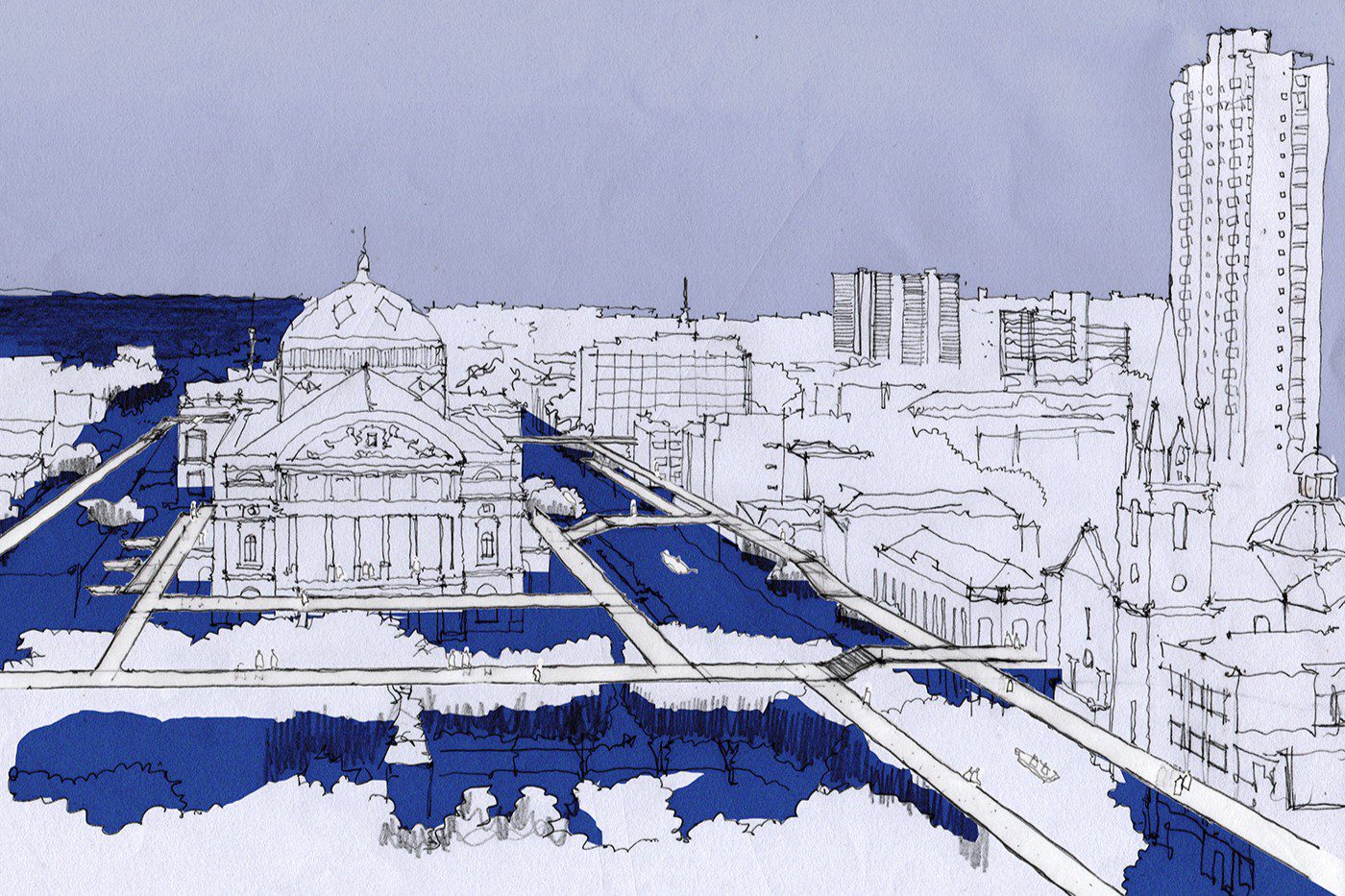

A narrativa parte do antigo Igarapé do Espírito Santo — hoje Avenida Eduardo Ribeiro —, que desemboca nas proximidades do Teatro Amazonas, ícone da Belle Époque tropical e epicentro de nossa especulação.

O Rio Negro é monitorado pelo Porto de Manaus, cuja régua registra oscilações anuais entre 9 e 12 metros. O nível médio situa-se em +22,5 m; em 2021, a maior cheia da história chegou a +30,02 m. Pesquisadores estimam que a cota +35,0 m, diante da intensificação climática, seja plausível em futuro próximo.

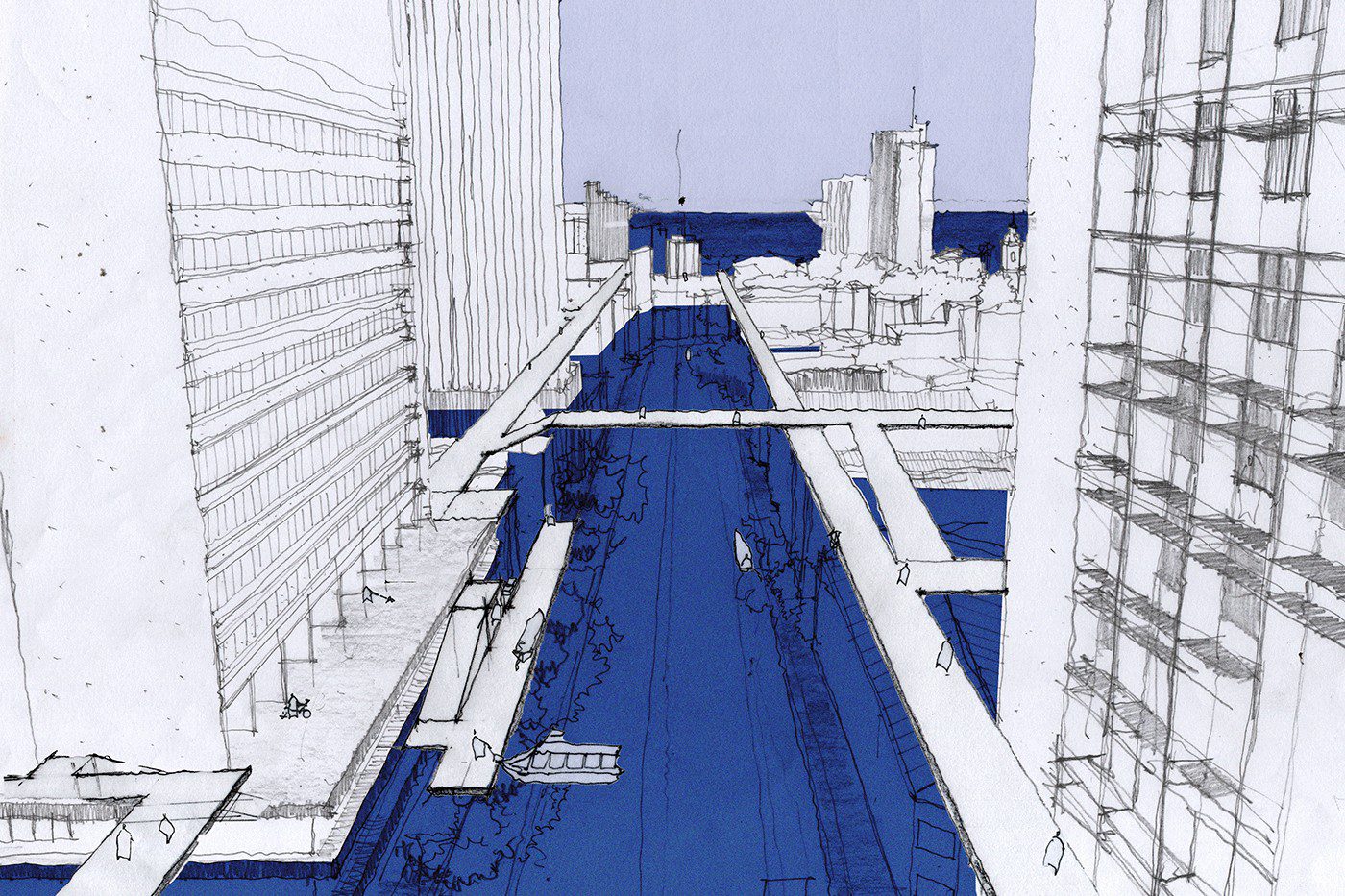

Radicalizamos: pensamos Manaus sob a cota +50,0 m — a “Manaus Fluvial”. Nesse cenário, a morfologia urbana reorganiza-se a partir de um léxico já conhecido das cidades ribeirinhas, como Afuá, Anamã ou a antiga cidade flutuante manauara. Saberes construtivos tradicionais — passarelas, estivas, ruas suspensas e plataformas — tornam-se matriz de novas espacialidades urbanas, costurando permanência e deslocamento em meio às águas.

Dada a complexidade da metrópole, o exercício se concentra em três situações irradiadas a partir do Teatro Amazonas: (a) o Edifício Cidade de Manaus; (b) o Casario da Rua 10 de Julho; (c) o próprio Teatro Amazonas. Três escalas, três modos de pensar a adaptação da pré-existência urbana à nova condição. Trabalhamos com duas cotas: +47,5 m, como novo nível “normal”, e +50,0 m, como cheia extrema e nível de projeto.

Utopia ou distopia? Talvez ambas: distópica, por tomar um evento extremo como indutor; utópica, por ver o rio não como obstáculo, mas como princípio ordenador da vida urbana. Ao aceitar a água como condição e não como ameaça, abre-se um campo fértil para imaginar outras espacialidades, novas formas de convivência e permanência.

A “Manaus Fluvial” aqui vislumbrada não é projeto, mas especulação: um convite a pensar o urbano em sua relação primeira com o meio, resgatando memórias silenciadas e antecipando futuros possíveis.