Desenvolvimento do projeto: Reino Unido

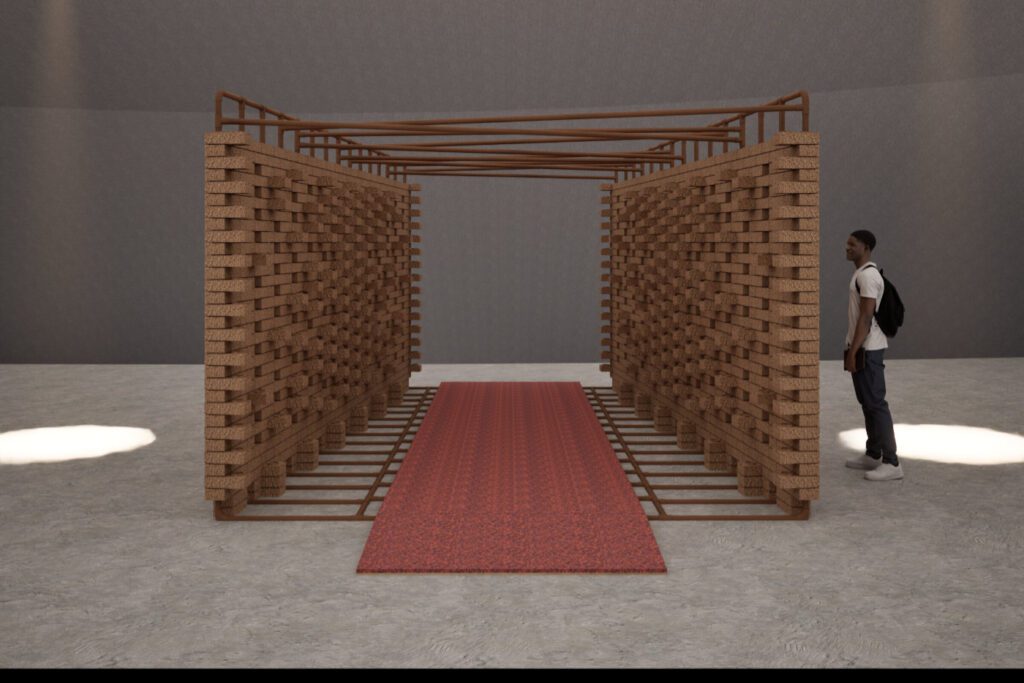

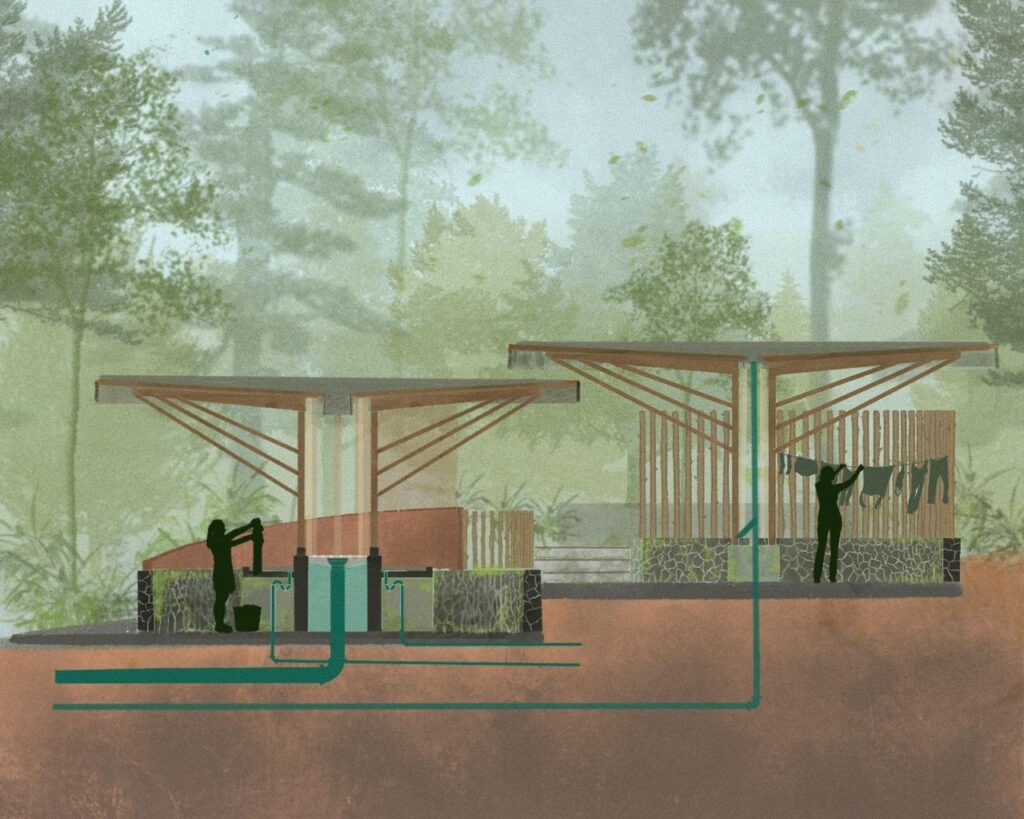

O Fórum Climático (Climate Forum) é uma plataforma de pesquisa, currículo e intercâmbio que traz o foco urgente da emergência climática e ecológica para o centro do programa de Práticas Espaciais da Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London. Liderado por Catalina Mejía Moreno, Professora Sênior de Estudos Climáticos, em colaboração com alunos e professores dos cursos de Práticas Espaciais. Nos últimos quatro anos, o Fórum Climático tem trabalhado na construção de uma plataforma colaborativa, onde iniciativas pedagógicas, práticas espaciais e projetos que envolvem justiça socioecológica, racial e ambiental são destacados e compartilhados entre alunos e professores. Ao mesmo tempo, o Fórum Climático tem trabalhado para consolidar modos de pensamento crítico que se concentram em práticas de reparação, reciprocidade, parentesco e não extrativistas, sejam elas materiais, espaciais ou outras, ao mesmo tempo em que articula métodos para compreender melhor as estruturas sociais nas quais todos nós operamos e os espaços de ação em que práticas equitativas e solidárias podem surgir.

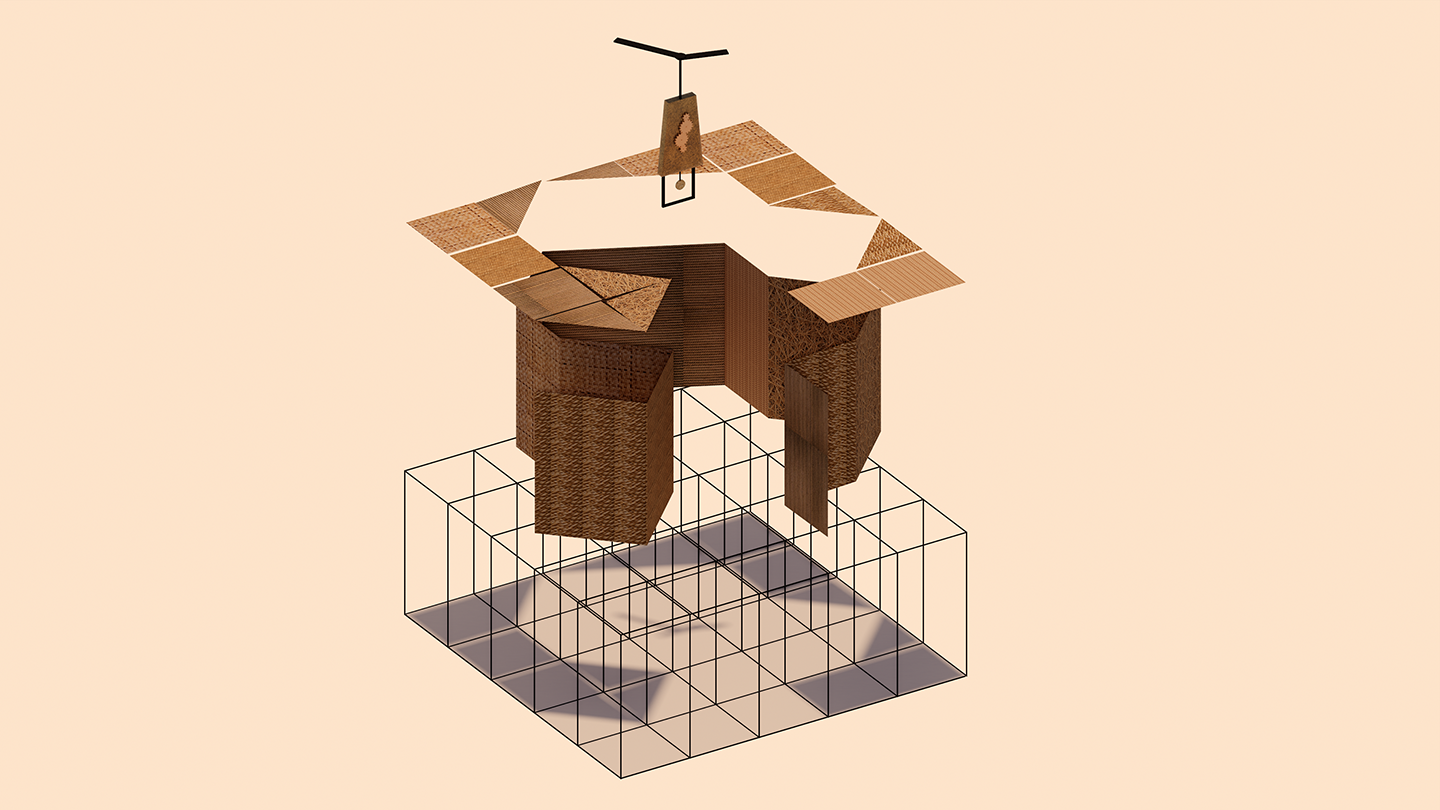

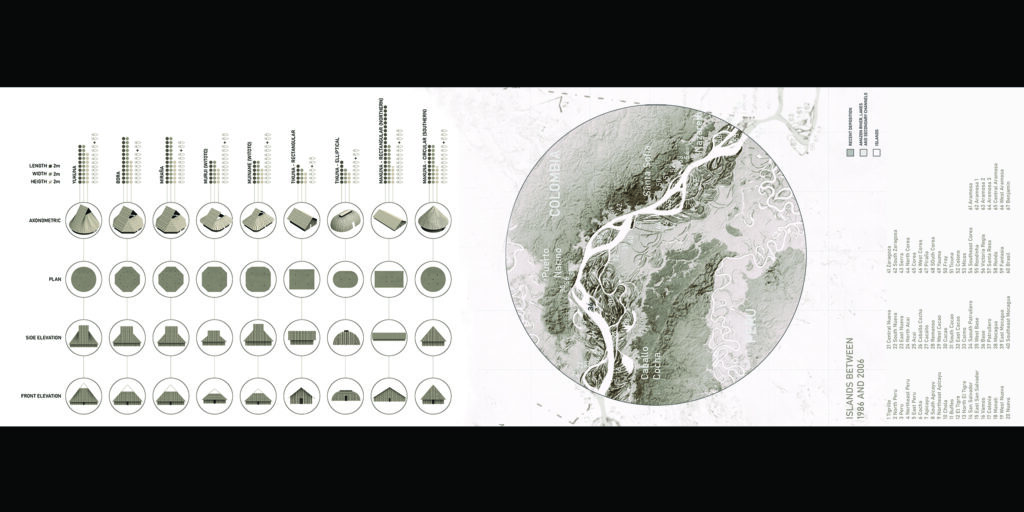

CLIMATE WHEEL: CLIMATE WHEEL: Como profissionais da área espacial, temos o dever de nos afastar das praticas que degradam a Terra e a sociedade. Ao reconhecer as mudanças climáticas como um sintoma de um problema mais amplo, entendemos que abordar a crise climática de forma holística significa ir além das “soluções” logísticas e tecnocráticas, como apenas ferramentas de constru9ao sustentável. Esta ‘roda climática’ nasce do projeto – ‘O que é e o que pode ser’ – projeto busca compreender as inúmeras maneiras pelas quais os profissionais da arquitetura e das áreas espaciais podem, em vez disso, escolher práticas que optan por afirmação da vida. ‘O que é e o que pode ser’ e um projeto em andamento no programa Praticas Espaciais (Central Saint Martins, UAL) que busca compreender como ‘o clima’ ou ‘questões climáticas’ estão sendo abordados nas aulas: através do conteúdo ministrado, do trabalho dos alunos e das práticas de ensino dos professores. A ‘roda climática’ baseia- se numa base de quadros de ação climática existentes que moldam os cursos, a profissão e o discurso mais amplos. Analisamos 11 estruturas que abrangem princípios institucionais, orientações do Royal Institute of British Architects (RIBA), grupos de ação da indústria, certificação empresarial e movimentos de justiça climática. As palavras usadas na roda emergem de suas terminologias.

Este projeto foi concebido e produzido em colaboração entro o Fórum Climático da Spatial Practices e o MA Architecture (CSM), e apoiado pelo Gerente de Ação Climática da UAL, e os cursos BA Arquitetura e MA Cidades do CSM.

‘O que é e o que pode ser’ – visite aqui: https://climate-forum.com/climate-audit-from-what-is-to-what-might-be